J√≥zef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924) nasceu e foi educado na Pol√īnia ocupada. Seu pai, aristocrata empobrecido, foi escritor e militante armado contra a ocupa√ß√£o russa, e acabou condenado a trabalhos for√ßados na Sib√©ria; a m√£e morreu de tuberculose no ex√≠lio. J√≥zef tornou-se marinheiro aos 17 anos, aos 21 tentou suic√≠dio e aprendeu ingl√™s. Fez sua carreira liter√°ria na Inglaterra, escrevendo em ingl√™s sob o pseud√īnimo Joseph Conrad. Rudyard Kipling, vencedor do Nobel, disse de Conrad: ‚Äúempunhando a caneta ele foi o maior de n√≥s todos‚ÄĚ

o coração das trevas

Procuro sempre desvincular minhas medita√ß√Ķes sobre os livros que leio da pessoa e da biografia do autor. √Äs vezes isso √© imposs√≠vel, e creio que Joseph Conrad demonstre isso. Filho de um ativista pol√≠tico exilado pelos invasores russos, Conrad sofreu na pele as consequ√™ncia do colonialismo, e viveu uma vida de exilado de que nem o sucesso liter√°rio e a celebridade o livraram. Os cr√≠ticos, que o exaltam como sendo um dos grandes mestres da prosa em ingl√™s, ressaltam sempre, simultaneamente, o car√°ter ‚Äúestrangeiro‚ÄĚ da sua obra. Kipling (indiscutivelmente um dos grandes da literatura inglesa) por exemplo, disse: ‚Äún√£o existe nada ingl√™s na mentalidade de Conrad: quando eu o leio, sempre tenho a impress√£o de estar lendo uma excelente tradu√ß√£o de um autor estrangeiro‚ÄĚ. Por mais perfeita que seja a escrita inglesa de Conrad, seu olhar √© sempre um olhar de fora. N√£o s√≥ um olhar de quem veio de outra cultura e √† luz dela v√™ a Inglaterra, ent√£o no auge do seu poder colonial. √Č tamb√©m um olhar da v√≠tima para o opressor, o olhar com que o colonizado julga o conquistador. √Č uma literatura que indaga sobre o pre√ßo do ‚Äúprogresso‚ÄĚ e, por isso, √© uma literatura atual.

Por isso que o seu protagonista, Marlow, embora seja ingl√™s e marinheiro como os personagens que ouvem seu relato, √©, entre os demais marinheiros brit√Ęnicos, um esquisito, um diferente, de certo modo um estrangeiro. Isso √© real√ßado j√° no come√ßo, quando o narrador, esse personagem sem nome que nos conta o que ouviu de Marlow, o apresenta como sendo um homem que ‚Äún√£o representava sua classe‚ÄĚ, porque os marinheiros, segundo o narrador, s√£o, em primeiro lugar, uma esp√©cie de sedent√°rios que, embora viagem o mundo, nunca se sentem saindo da sua verdadeira casa, que √© o barco. O marinheiro t√≠pico, explica o narrador, √© algu√©m para quem ‚Äúuma caminhada casual, ou uma eventual bebedeira (...) bastam para revelar-lhe o segredo de todo um continente ‚Äď e geralmente acha que o segredo n√£o vale a pena ser conhecido‚ÄĚ. Para esse marinheiro t√≠pico, a variada imensid√£o da vida passa impercept√≠vel, desprovida de qualquer misterioso sentido, olhada com uma ‚Äúignor√Ęncia levemente desdenhosa‚ÄĚ. Marlow n√£o √© assim. Ele, para come√ßar, √© um wanderer, palavra que pode significar peregrino, mas tamb√©m significa andarilho, vagabundo, errante: Marlow n√£o era s√≥ um navegante, mas tamb√©m algu√©m que caminhava, que se movia a p√© pelo mundo, e que se afundava na intimidade colorida ou sombria das terras distantes, em vez de apenas transitar pela monotonia cinzenta e universal do mar. Marlow n√£o se contenta com conhecer a beirada litor√Ęnea das coisas, √© algu√©m que avan√ßa terra adentro, e por isso √© um marinheiro ‚Äúde √°gua doce‚ÄĚ. A hist√≥ria desse livro √© exatamente a hist√≥ria de uma dessas entradas pa√≠s adentro, por rio, pela √°gua doce, um avan√ßo rumo ao interior (em v√°rios sentidos da palavra).

H√° mais: todo marinheiro gosta de contar hist√≥rias, mas suas narra√ß√Ķes ‚Äút√™m uma simplicidade direta, cujo significado cabe inteiramente na casca de uma noz partida‚ÄĚ. N√£o √© assim a narrativa de Marlow, para quem ‚Äúo significado de um epis√≥dio n√£o estava dentro como um cerne, mas fora, envolvendo a narrativa (...) como um fulgor iluminando a neblina, na semelhan√ßa de um desses nevoentos halos que √†s vezes se tornam vis√≠veis pela ilumina√ß√£o espectral do luar‚ÄĚ. √Č bem assim esse livro sobre Kurtz, Marlow e as trevas que habitam o homem e o continente. √Č um livro que vai pelas bordas, que trata da aura que circunda a coisa-em-si, um livro sobre as circunst√Ęncias em vez de sobre os fatos mesmos. Marlow-Conrad quer falar do que n√£o cabe nas palavras: o insond√°vel cora√ß√£o das trevas que toldam a alma do homem n√£o pode ser iluminado pela luz da raz√£o, e, portanto, n√£o se deixa capturar por essa enganosa ferramenta da raz√£o, a linguagem. N√£o √© poss√≠vel explicar Kurtz, esse preposto e modelo do conquistador branco europeu; ent√£o, Conrad-Marlow procura compreender, o que √© maior e mais dif√≠cil do que explicar.

O livro √© todo sobre Kurtz, mas Kurtz s√≥ aparece perto do final, e s√≥ aparece para morrer diante do leitor. Das suas obras, o livro quase nada diz. Fala da admira√ß√£o que todos tinham por ele ‚ÄĒ e que se manifesta muitas vezes na forma de inveja, despeito ou √≥dio ‚ÄĒ, mas nunca fica claro o que, exatamente, ele fez ou foi para merecer tais sentimentos. Fala-se dos seus estupendos resultados como fornecedor de marfim, mas sobre seus m√©todos para obt√™-lo quase nada √© dito, um pouco √© apenas insinuado, subentendido. Sabe-se que era extraordinariamente eloquente, mas nem Kurtz nem Marlow conseguem reproduzir em palavras o que ele dizia. O pouco que se capta das falas de Kurtz √© trivial, sem interesse nem grandeza. O jornalista que o conhecia confirma, ao final: o discurso de Kurtz era m√°gico, empolgante, incendi√°rio, mas suas ideias, reduzidas a escrito, se apagavam, n√£o tinham brilho. N√£o era nas ideias, no conte√ļdo, que estava a magia: era no homem em si, na voz e n√£o nas palavras, na eloqu√™ncia e n√£o no significado. A voz era irresist√≠vel, hipn√≥tica; as palavras, triviais e ba√ßas. Na presen√ßa dele, explica Marlow, essas palavras chochas tinham outro significado, soavam majestosas e cheias de implica√ß√Ķes, como as que se houve num sonho ou num pesadelo. Mas, desperto o sonhador, as mesmas palavras aparecem, na luz do dia desperto, como carv√Ķes em vez de diamantes.

Leopoldo II, rei da B√©lgica de 1865 a 1909. Imagem em dom√≠nio p√ļblico. Sobre o dom√≠nio belga no Congo/Zaire, pano de fundo da obra ‚ÄúCora√ß√£o das trevas‚ÄĚ, veja a nota [11]).

E assim Marlow, esse andarilho-investigador da alma humana ‚ÄĒ para quem o significado de algo n√£o est√° no seu n√ļcleo mas na casca, no entorno ‚ÄĒ, vai narrando a periferia da vida de Kurtz. Sabemos que, com seu magnetismo pessoal, eloqu√™ncia e carisma, ele seduziu os nativos a ponto de ser reverenciado, idolatrado e temido como um deus. Sabe-se, por alto, por insinua√ß√Ķes ligeiras, que ele abusou desse poder e desse status, manipulando as tribos para obter, por m√©todos inexplicados mas provavelmente cru√©is, o precioso marfim que o tornou c√©lebre. Sabe-se que ele despertou amor, √≥dio, venera√ß√£o e inveja, mas o que Marlow apresenta da pessoa e dos feitos de Kurtz n√£o basta para justificar tais sentimentos. Sabe-se que, na imin√™ncia da morte, Kurtz se horroriza ao relembrar o que fez, mas n√£o se sabe bem o que teria sido. Da sua pessoa, das suas obras medonhas ou majestosas, do brilho da sua presen√ßa, n√≥s, leitores, assim como o narrador, vemos somente as sombras. Mesmo dos pavorosos danos que a domina√ß√£o europeia causa aos nativos vemos s√≥ as beiradas, os sintomas mais externos: um campo de inv√°lidos deixados para morrer, um punhado de escravos a labutar em condi√ß√Ķes inumanas... Sabemos que h√° mais, que existe mais feiura a reportar. Mas Marlow se abstem. Ele d√° ao leitor s√≥ o que a vis√£o perif√©rica capta. O centro da cena fica para o leitor reconstituir, ou construir. Como resultado, esse relato, feito para descrever Kurtz, descreve apenas um fantasma di√°fano, fluido, sem subst√Ęncia. Marlow diz, ao final, que conheceu Kurtz t√£o bem quanto um homem pode conhecer a outro. E √© isso, enfim, que um homem pode conhecer do outro: uns fiapos soltos de palavras e obras que mal esbo√ßam um contorno fugidio, a sombra de um fantasma et√©reo que √© a imita√ß√£o de algo mais al√©m, al√©m do campo de vis√£o. Cabe perguntar, seguindo a linha do pensamento de Marlow-Conrad-Korneziowski: e ser√° que de si mesmo um homem pode conhecer mais do que isso? Ser√° que um homem consegue mergulhar fundo o bastante nas trevas do pr√≥prio cora√ß√£o a ponto de enxergar seu verdadeiro eu l√° no fundo? E, se o conseguir, n√£o acabar√°, como Kurtz, vendo debaixo do fino verniz da civiliza√ß√£o um selvagem t√£o primitivo e feroz quanto as feras embrenhadas na mata pr√©-hist√≥rica? N√£o ter√°, talvez, de repetir, como Kurtz, aquele t√©trico mantra: ‚Äúo horror! o horror!‚ÄĚ?

‚ÄúNeste mundo - como eu o conheci - somos feitos para sofrer sem a sombra de uma raz√£o, de uma causa ou de uma culpa ... N√£o h√° moral, nenhum conhecimento e nenhuma esperan√ßa, h√° apenas a consci√™ncia de n√≥s mesmos a nos conduzir sobre um mundo que ... √© sempre uma apar√™ncia v√£ e fugaz‚ÄĚ

(Joseph Conrad)

H√° muito de pat√©tico nesse Kurtz f√°ustico, cuja desmedida [7] √© tipicamente f√°ustica [1]: sucumbe ao pr√≥prio poder, deixa-se levar longe demais pela paix√£o de exercer o seu poder sobre os outros. Aceita sacrif√≠cios de seus devotos at√© o ponto de perder-se, de perder a pr√≥pria alma. Kurtz, cujo nome significa ‚Äúcurto‚ÄĚ (Marlow √© quem o lembra), √© um personagem coletivo, representa a Europa conquistadora, predadora do mundo mais fraco e mais pobre. Marlow mesmo o refere, ao lembrar as origens multiculturais de seu √≠dolo: ‚Äúa Europa inteira contribu√≠ra para a fabrica√ß√£o de Kurtz‚ÄĚ. Kurtz representa o fen√īmeno do homem branco, t√£o inteligente, culto e dotado que aparece, aos olhos das tribos pr√©-hist√≥ricas que escraviza, grande e brilhante como um deus. Sua mensagem n√£o √© intelig√≠vel, mas sua voz √© aterradora (√© bel√≠ssima, a prop√≥sito, a primeira imagem em que Kurtz aparece no livro: discursa aos nativos que o veneram, em termos candentes, e salva com sua eloqu√™ncia as vidas dos brancos todos; mas, do que ele diz, n√£o se ouve uma s√≥ palavra; seu discurso √© t√£o herm√©tico para o leitor quanto para os nativos: n√£o s√£o as palavras que importam). Conrad-Marlow parecem estar avisando que o homem branco europeu, conquistador do mundo, s√≥ perceber√° tarde demais, como Kurtz, o qu√£o devastadora e f√°tua foi a sua passagem pelo mundo, e a que custo insuport√°vel sua obra se fez. A obra da civiliza√ß√£o, Conrad parece dizer, √© ‚Äúcurta‚ÄĚ, brilhante mas ef√™mera como um trov√£o, que mal arranha a superf√≠cie da escurid√£o que a precedeu, e que a suceder√°. √Č nisso, e apenas nisso, que o livro explicita onde estaria a grandeza de Kurt, √© s√≥ por isso que sabemos que Kurtz merece um livro: porque ele, ainda que tarde, percebeu; ainda que tarde, olhou para a pr√≥pria alma e viu as trevas, enxergou a pr√≥pria hist√≥ria no espelho negro da morte e constatou o horror dos seus feitos.(Joseph Conrad)

Quanto ao estilo de Conrad, n√£o seria leal dizer que √© f√°cil. √Č tortuoso, talvez porque ele pretenda real√ßar o aspecto sombrio, dif√≠cil, penoso, da jornada do seu protagonista. N√£o h√° como narrar com leveza uma peregrina√ß√£o pelo inferno. Ent√£o, o texto √© um tanto pesado, o que condiz com o peso que Marlow carrega intimamente. E √© nebuloso porque √© o relato feito por algu√©m que n√£o entendeu muito bem o que tem a contar, e que compartilha com o ouvinte-leitor n√£o uma certeza, mas uma vaga perplexidade. Mas h√° belas frases, bel√≠ssimas imagens e s√≥lidos personagens. Quanto a estes, Conrad retrata muito bem os coadjuvantes, em especial o Arlequim, o gerente do posto e outros personagens menores, e com poucas pinceladas. S√≥ restam misteriosos, propositalmente, os dois principais, que s√£o os que Marlow conhece menos: o fantasma Kurtz, e ele mesmo, o pr√≥prio Marlow. Quanto √†s boas imagens, j√° mencionei a impactante apari√ß√£o, depois de tanto suspense, do personagem principal. O personagem oculto ou ausente [8] √© um clich√™ recorrente no cinema e na literatura, um dos truques preferidos dos autores, por causa do seu poder de interessar o leitor. E, aqui, Conrad sai-se muito bem na constru√ß√£o do seu personagem misterioso, com uma diferen√ßa que o retira do terreno do lugar-comum: o seu personagem misterioso torna-se ainda mais misterioso depois que aparece. Outra imagem de grande poder √© o desenho paralelo das duas mulheres de Kurtz, de bra√ßos estendidos tentando alcan√ßar o seu fantasma evanescente. Elas s√£o muito claramente a representa√ß√£o dos dois mundos a que Kurtz pertenceu, o civilizado e o selvagem, o aculturado e o pr√©-hist√≥rico. Elas n√£o t√™m nome, no livro, e quando um escritor deixa um personagem sem nome geralmente √© porque ele representa algo maior, um grupo, uma ideia, um continente, por exemplo. Essas duas mulheres sem nome n√£o t√™m nome porque sabemos quem elas s√£o: Europa, culta, elegante, madura, triste e sem esperan√ßa, e √Āfrica, soberba, ex√≥tica, misteriosa, dolorida, aflita, coberta de amuletos que n√£o a salvam do perigo. Curioso √© que uma delas n√£o diz nenhuma palavra, mas √©, talvez, mais eloquente que a outra. Tamb√©m √© preciosa a imagem dos canibais famintos que n√£o comem os brancos que os exploram: essa cena resta como um mist√©rio que Marlow nos convida a tentar explicar. Ser√° que os brancos pareciam, √†queles canibais paleol√≠ticos, t√£o asquerosos como pareciam a Marlow e a Conrad?

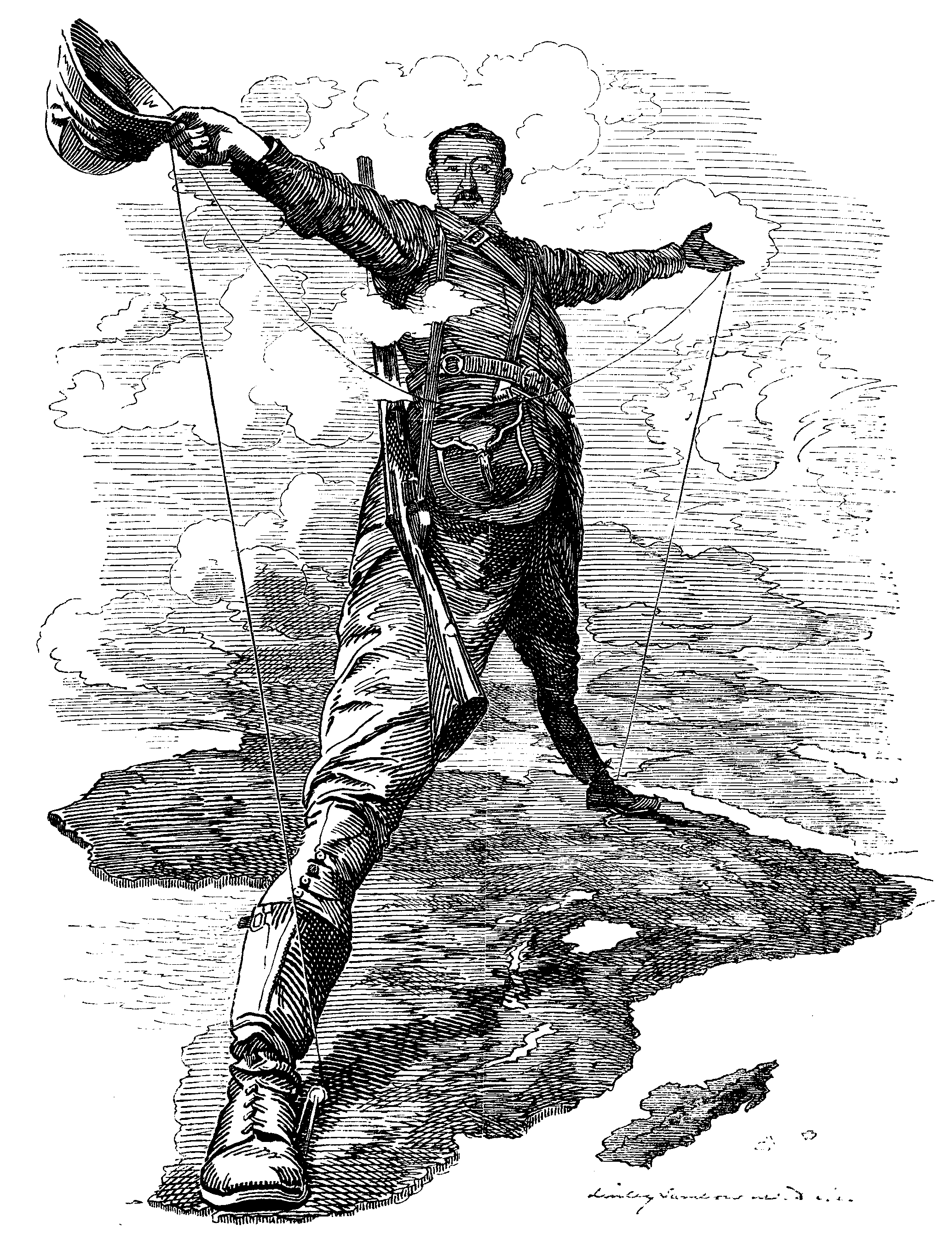

‚ÄúThe Rhodes Colossus‚ÄĚ, caricatura do s√©culo XIX ironizando o dom√≠nio europeu sobre o continente africano.

E j√° que mencionei as duas mulheres sem nome, e o car√°ter simb√≥lico-coletivo de personagens assim, cabe destacar que o narrador do livro √© tamb√©m um personagem, e tamb√©m n√£o tem nome. √Č um expediente curioso, se bem que n√£o in√©dito, esse de Conrad: o narrador √© um ouvinte, assim como o leitor. Talvez porque ele representa o leitor, e, muito especialmente, o leitor brit√Ęnico, pois o narrador √© um marinheiro ingl√™s.

H√° muito de simb√≥lico nas imagens do livro. O ‚ÄúCora√ß√£o das trevas‚ÄĚ serviu de inspira√ß√£o direta para ‚ÄúApocalypse Now‚ÄĚ, de Coppola [2], e fa√ßo remiss√£o a um exame mais profundo que fiz acerca desse simbolismo na minha resenha do filme [3]. Cito um trecho:

- ‚ÄúA f√°bula se organiza numa das estruturas-tipo mais tradicionais e bem-sucedidas do cinema, a da viagem, entendida no duplo sentido do termo: √© uma viagem f√≠sica e emocional; enquanto o protagonista percorre um itiner√°rio f√≠sico pleno de dificuldades e imprevistos, sua alma se desloca de um estado de ignor√Ęncia a um estado de conhecimento. O tema da viagem √© cl√°ssico na literatura e no cinema [4], e o navegar, o viajar sobre a √°gua, √© ainda mais. Lembra a Odiss√©ia, os argonautas, a arca de No√©, os Lus√≠adas. A √°gua, o rio, o mar, na interpreta√ß√£o junguiana representa o inconsciente, o desconhecido, a incerteza, d√ļvida, indecis√£o [5]. E √© muito eloquente o fato de navegar rio acima, contra a corrente, em dire√ß√£o √† nascente, √† fonte, √† origem, ao princ√≠pio das coisas. √Č a jornada espiritual de um homem em dire√ß√£o ao ‚Äėcora√ß√£o das trevas‚Äô, √† sua fonte, √† sua origem, √† sua nascente, ao si-mesmo [6].‚ÄĚ

E l√° no fim da jornada o que encontram √© o si-mesmo: o que o livro frisa √© que n√£o existe muita diferen√ßa real entre o europeu da era industrial e o africano paleol√≠tico: ambos s√£o brutais e capazes de usar armas, sejam flechas ou carabinas, para obter o que querem; ambos temem o desconhecido, e t√™m seus fetiches, n√£o fazendo muita diferen√ßa se adoram um totem ou o dinheiro e a gl√≥ria. A experi√™ncia de Kurtz levou-o a uma revela√ß√£o, a uma solu√ß√£o para a trag√©dia desse encontro sanguinolento entre dois mundos: ‚Äúmatem todos os b√°rbaros‚ÄĚ, ele diz. Diante do genoc√≠dio que os belgas ‚ÄĒ para quem os verdadeiros Marlows e Kurtzes trabalhavam ‚ÄĒ promoveram no Congo (10 milh√Ķes de mortos, estimam alguns [11]) Conrad nos deixa com uma pergunta por responder: afinal, quem s√£o os b√°rbaros?

Obras citadas

Campbell, Joseph & Moyers, Bill. O poder do mito. Trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990.

Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain. Dicionário de símbolos. 22ª ed., Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 2008.

Dabezies, André (2005). Jesus Cristo na Literatura. In: Brune, Pierre

(org.). Dicionário de Mitos Literários. 4ª ed., trad. Carlos Sussekind. Rio: José Olympio.

Foster, T. C. (2010). Para ler literatura como um professor. S√£o Paulo :

Lua de Papel, 271 pp., trad. Frederico Dentello.

Jung et allii. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro : Ed. Nova Fronteira, 2000.

Pellegrini, L.. Dicionário de Símbolos Esotéricos. São Paulo: Editora Três,

1995.

Setaro, André. Curso de cinema. Recuperado em 22/05/2015, 10h24m.,

aqui.

notas e coment√°rios

[1] Pe√ßo licen√ßa para reproduzir um techo da minha resenha sobre Madame Bovary, outro personagem f√°ustico: Fausto √© um dos mitos liter√°rios mais c√©lebres. Surgiu como lenda transmitida oralmente, reduzida a escrito por um an√īnimo em Frankfurt em 1587, num livro de enorme sucesso, que teve 22 edi√ß√Ķes em dez anos e foi copiado, imitado, traduzido para v√°rios idiomas e fez fama na Europa toda. Em 1590 o c√©lebre dramaturgo Christopher Marlowe escreveu uma pe√ßa baseada numa das vers√Ķes dessa obra. Goethe trabalhou no seu Fausto, o mais famoso at√© hoje, de 1771 at√© 1832, ou seja, praticamente toda sua vida adulta. E a partir da obra dele Fausto se incorporou ao universo liter√°rio e as vers√Ķes, adapta√ß√Ķes, releituras e par√≥dias s√£o quase incont√°veis. Como observa Dabezies (2005) entre os mitos liter√°rios Fausto √© ‚Äúum paradigma quase completo‚ÄĚ.

O Fausto das lendas orais medievais √© um bruxo ambicioso que troca sua alma pelo conhecimento da magia, e sofre uma morte cruel. Sua hist√≥ria √© redigida com inten√ß√£o de fazer rir e meter medo, simultaneamente. O de Marlowe segue esse modelo farsesco, mas tem ambi√ß√Ķes um pouco mais heroicas; a comicidade √© dada pelo contraste entre o s√°bio intelectual que n√£o consegue se livrar das trapa√ßas do diabo e ruma para a perdi√ß√£o, enquanto seu criado, um buf√£o burlesco, mas cheio de bom senso, escapa (um esquema similar ao Dom-Quixote / Sancho Pan√ßa).

O Fausto de Goethe e dos rom√Ęnticos ambiciona o saber, ‚Äúum tit√£ em revolta contra um mundo malfeito, um individualista suficientemente audacioso para desafiar a moralidade, a sociedade, a religi√£o‚ÄĚ. Em algumas vers√Ķes ele √© salvo, ou pela nobreza de suas aspira√ß√Ķes, ou pelo amor de uma mulher.

O Fausto moderno segue esse modelo heroico, é um Prometeu à moda do super-homem de Nietzsche, uma figura ideal da humanidade moderna que aspira à liberdade e ao progresso, é movido pela vontade de potência.

Porque foi uma das ideias manipuladas pelos nacional-socialistas, a figura f√°ustica foi estigmatizada depois da 2¬™ Guerra, e hoje √© menos popular na literatura, talvez porque nos dias atuais ‚Äútenhamos menos necessidade de figuras simb√≥licas do homem √†s voltas com seus dem√īnios‚ÄĚ (Dabezies, 2005, p.339).

Em suma, o Fausto medieval √© o homem da Renascen√ßa, querendo o poder, o saber e o prazer. O romantismo o rel√™ como um heroi modelo de humanidade, com desejo metaf√≠sico de infinito, aspirando ao conhecimento e ao amor, terminando por estender suas pretens√Ķes al√©m dos limites da humanidade e rumando assim para a ru√≠na. O Fausto moderno √© imagem ideal do homem moderno, liberto das representa√ß√Ķes antigas e conquistando sem drama o saber e a for√ßa, mas lembrando que o homem n√£o afasta facilmente da sua vida o mal e o erro, nem a ambiguidade dos seus poderes aumentados. Os dois motores que d√£o for√ßa ao mito s√£o o √≠mpeto que move o homem e o peso que o mal e a tenta√ß√£o t√™m (Dabezies, 2005, p.343)

[2] Conrad escreveu tamb√©m outro livro, ‚ÄúO duelo‚ÄĚ (at√© onde sei sem edi√ß√£o em portugu√™s), que inspirou um excelente filme de Ridley Scott, ‚ÄúOs duelistas‚ÄĚ.

[3] Aqui. √Č um daqueles raros casos em que o filme √© t√£o bom quanto o livro em que se baseou (ou, neste caso, creio que ainda melhor).

[4] ‚ÄúA viagem √© o topos ‚Äď configura√ß√Ķes que o material narr√°vel adota no plano da dispositio ‚Äď que ostenta os mais ilustres precedentes, a come√ßar pela Odiss√©ia, de Homero, at√© On the road, de Jack Kerouac. √Č tamb√©m o mais congenial ao cinema que sempre mostrou uma predile√ß√£o particular por hist√≥rias tendo por tema a descri√ß√£o de um itiner√°rio f√≠sico durante o qual, entre mil dificuldades e imprevistos, o protagonista passa de um estado de ignor√Ęncia a um estado de conhecimento. Ou, como se pode tamb√©m dizer: do pecado √† salva√ß√£o. A viagem √© pontuada por etapas que se constituem em esta√ß√Ķes de um percurso interior que conduz do Erro inicial √† Verdade final. √Č isso que se v√™, por exemplo, em O S√©timo selo (‚Ķ), Paisagem sob a neblina, do grego Theo Angelopoulos (‚Ķ), Quando √© preciso ser homem/The soldier blue, 71, de Ralph Nelson (‚Ķ)‚ÄĚ. Fragmento do curso de cinema de Andr√© Setaro. Os her√≥is s√£o sempre viajantes, quase nunca permanecem num mesmo lugar (Pellegrini, 1995). O tema da viagem √© a descri√ß√£o de um itiner√°rio f√≠sico durante o qual o protagonista passa de um estado de ignor√Ęncia a um estado de conhecimento,ou do pecado √† salva√ß√£o, do Erro inicial √† Verdade final. S√≠mbolo de transcend√™ncia ou liberta√ß√£o (Setaro, 2015). Do ponto de vista espiritual, uma jornada ou viagem nunca √© apenas uma passagem atrav√©s do espa√ßo, um deslocar-se de um lugar para outro, simboliza a express√£o de um urgente desejo de descoberta e de mudan√ßa (Pellegrini, 1995). Geralmente, mas n√£o necessariamente, trata-se de uma jornada solit√°ria ou peregrina√ß√£o, onde o iniciado descobre a natureza da morte. Muitas vezes o her√≥i √© guiado por um mestre de inicia√ß√£o, ou por uma figura feminina superior (Anima) (Jung, 2000). Para fins simb√≥lico-liter√°rios, ademais, a viagem n√£o precisa ser literal: um trajeto curto, apenas uns poucos metros, podem representar a viagem para os fins metaf√≥ricos, desde que o her√≥i o percorra para buscar um objetivo, sofra no percurso, e ao final sofra uma transforma√ß√£o (percorrer um labirinto, por exemplo, real ou metaf√≥rico, √© uma viagem, para fins simb√≥licos). A Odisseia √© o padr√£o hist√≥rico da viagem do her√≥i. Uma lista de livros ou filmes onde a viagem √© componente fundamental seria imensa. O IMDB, por exemplo, lista 785 filmes na categoria roadmovie (fonte).

[5] Campbell, 1990, p.155. O oceano simboliza o inconsciente, o desconhecido. O mar tamb√©m simboliza incerteza, d√ļvida, indecis√£o, e simboliza o cora√ß√£o humano, lugar das paix√Ķes (Chevalier, p.592-3); simboliza o caos primordial e a ess√™ncia divina (Chevalier, p.650).

[6] O self √© o s√≠mbolo da totalidade ps√≠quica, o n√ļcleo mais profundo da psique. S√≠mbolos do Self para o homem um iniciador masculino, guru, guardi√£o, velho s√°bio, Merlin, Hermes. O grande homem interior age como um redentor que tira o inconsciente do mundo e dos seus sofrimentos para lev√°-lo de volta √† sua esfera original eterna. √Č o alvo final da vida. O objetivo principal do homem n√£o √© comer, beber, etc., mas ser humano. A orienta√ß√£o extrovertida do ego em dire√ß√£o ao mundo exterior h√° de desaparecer para dar lugar ao homem c√≥smico. Isso acontece quando o ego se incorpora ao Self. O fluxo discursivo das representa√ß√Ķes do ego (que vai de um pensamento a outro) e de seus desejos (que correm de um objeto a outro) acalmam-se quando √© encontrado o grande homem interior (Jung, 2000, p.196-210, passim).

[7] Desmedida √© uma a√ß√£o equivocada da personagem, que provoca o in√≠cio da perip√©cia. Geralmente √© um ponto de virada na trama, porque d√° in√≠cio ao conflito. √Č um termo da po√©tica cl√°ssica de Arist√≥teles, que descreveu o padr√£o da trag√©dia heroica como a sucess√£o dessas etapas: a hybris (o orgulho cego) leva o her√≥i a ultrapassar o metron (a medida), ou seja, a fazer o que o homem comum n√£o faria. Essa desmedida o faz cair em desgra√ßa e merecer o castigo (dos deuses, do destino, da sociedade, etc., conforme o pano de fundo da narrativa). O fim da hist√≥ria inclui normalmente um acontecimento pat√©tico, isto √©, um fato que provoca no espectador a como√ß√£o ou compaix√£o pelo her√≥i ca√≠do. Esse acontecimento pat√©tico idealmente envolve, ou √© precedido por, um reconhecimento, isto √©, uma tardia percep√ß√£o, pelo her√≥i, de qual foi o seu ‚Äúerro‚ÄĚ.

[8] S√≥ para lembrar alguns, Gatsby (de ‚ÄėO grande Gatsby‚Äô), Godot (de ‚ÄôEsperando Godot‚Äô), Natalia (de ‚ÄėO eterno marido‚Äô de Dostoievski), Trist√£o (do ‚ÄėMemorial de Ayres‚Äô de Machado de Assis), Rosa (de ‚ÄėO √ļltimo tango em Paris‚Äô, de Bertolucci), Laura Palmer (do seriado cult ‚ÄėTwin Peaks‚Äô). O personagem ausente n√£o precisa ficar invis√≠vel at√© o fim; para caracterizar-se como tal basta que esteja fora do palco por um tempo relevante, durante o qual a hist√≥ria versa sobre ele e cria o suspense e o interesse em torno dele.

[9] Na literatura ‚Äúa geografia √© met√°fora da psique‚ÄĚ (Foster, 2010, p.164). O mesmo autor anota que ‚ÄúConrad envia os personagens ao cora√ß√£o das trevas para descobrirem a escurid√£o dos pr√≥prios cora√ß√Ķes‚ÄĚ. Jung observa que ‚Äúpaisagens nos sonhos e na arte representam um estado de esp√≠rito inexprim√≠vel‚ÄĚ (Jung, 2000).

[10] Chevalier, p.602.

[11] Para quem tiver interesse na hist√≥ria da coloniza√ß√£o belga do Congo/Zaire, que √© o pano de fundo da narrativa contida em ‚ÄúCora√ß√£o das trevas‚ÄĚ, h√° dados aqui; aqui e aqui. H√° imagens chocantes aqui. N√£o posso afian√ßar a imparcialidade de nenhum desses relatos, apresento as indica√ß√Ķes para que o leitor forme sua pr√≥pria opini√£o. As fotos s√£o terr√≠veis, e, se forem aut√™nticas, justificam as √ļltimas palavras de Kurtz. Ali√°s, no filme, o Kurtz americano relata, numa das muitas falas que n√£o est√£o no livro, a cena da amputa√ß√£o coletiva e do horror da pilha de bracinhos empilhados.